L’altiplano est une écorégion de la Cordillère des Andes constituée de hauts plateaux situés au-delà des 4000m d’altitude. Le terme de Puna (du quechua « terres hautes ») est souvent utilisé pour caractériser la partie nord partagée entre le Chili et l’Argentine, particulièrement isolée et aride.

2 zones sont principalement connues : côté San Pedro de Atacama et la boucle nord de Salta. Pourtant la Puna s’étend sur un bien plus vaste territoire, souvent peu accessible. Les rares pistes d’accès à ces régions désolées sont souvent le fruit des compagnies minières qui exploitent les nombreuses richesses souterraines : lithium, argent, souffre, or… Si certaines pistes sont encore maintenues pour les mines en activité, les autres sont parfois dans un piètre état et nécessitent souvent un véhicule tout-terrain. D’autres parties restent quant à elles infranchissables.

Bien des cols frontaliers existent historiquement mais la plupart sont désormais fermés. Après le paso Jama au nord, le plus emprunté, seuls 2 passages subsistent jusqu’à Mendoza : le paso San Francisco et le paso Agua Negra. Le paso Pircas Negras après la laguna Brava est fermé depuis le COVID, comme le paso Socompa. Quant au paso Sico, il est désormais réservé aux transports commerciaux.

C’est une région brute, hostile, minérale, et si chère à John, qui la traversa en vélo il y a quelques années. L’état des pistes varie fortement en fonction des saisons, de l’exploitation des mines… S’y aventurer, qui plus est avec un simple van comme le nôtre, demande une étude approfondie des cartes, une grande autonomie en essence, eau, denrées, et de se renseigner systématiquement auprès des locaux sur les conditions actuelles.

En établissant l’itinéraire, une idée folle germe dans l’esprit de John, celle d’une expédition en autonomie, sur plusieurs semaines, au travers de la région de Los Seis Miles (« Les Six Mille »).

Le plan

La ruta de los Seis Miles

C’est le nom de la route qui relie Fiambala (Argentine) à Copiapio (Chili) en passant par le paso San Francisco. Elle traverse une zone de la Puna caractérisée par la présence de plus d’une cinquantaine de sommets, généralement des volcans, au-delà de la barre symbolique des 6000 mètres d’altitude.

A l’exception d’un passage côté chilien (après le parc Nevado Très Cruces en direction de Copiapio) la route est entièrement asphaltée et de très bonne facture (excellente côté argentin). Le col est fermé en hiver et les jours d’ouverture varient au cours des saisons. En décembre/janvier, le paso n’était ouvert que 2 jours par semaine et ceux-ci changeaient fréquemment.

John a une idée, celle d’entreprendre l’ascension de l’un des plus hauts sommets des Andes, en complète autonomie. L’altitude élevée de la Puna, le climat sec qui y règne et les nombreux points d’intérêt le long de la route en font un lieu de choix pour une telle entreprise.

Nous envisageons une dizaine de jours d’acclimatation, puis 2-3 jours consacrés à l’expédition finale. En cours de route, nous prévoyons de visiter le Balcon de Pissis, la laguna Verde, le parc national Nevado Très Cruces ou encore le salar de Pedernales. Entrecoupés de pauses détente dans des thermes naturels, d’un A/R logistique à Copiapio et de quelques acensions graduelles, on devrait avoir de quoi s’occuper !

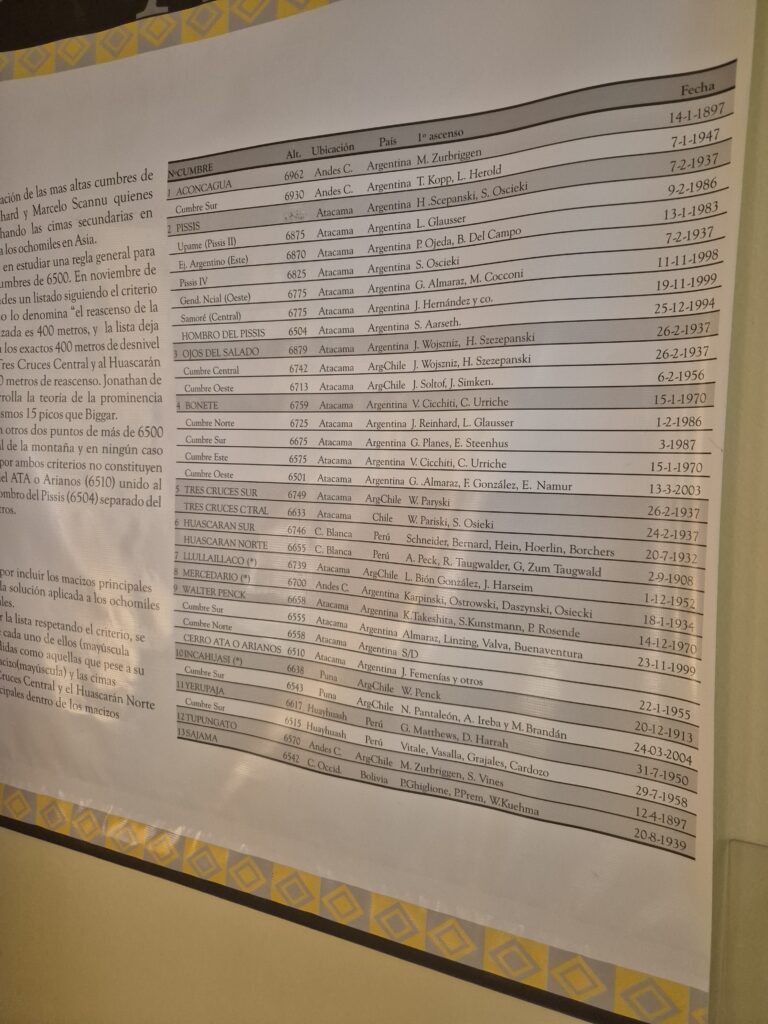

Il reste à sélectionner les sommets auxquels nous nous frotterons. Si le nevado San Francisco (6018m) fait figure d’incontournable, nous envisageons aussi une montagne intermédiaire dans les 5000m. Pour Camille, ce sera une grande première. Le volcan Tromen il y a quelques semaines constitue jusque-là le plus haut sommet qu’elle ait gravi : près de 4000m, pour 1800 de dénivelé positif. John avait déjà eu quant à lui l’opportunité de se frotter à ces géants des Andes il y a quelques années, et après avoir franchi la barre des 6300m, il rêve encore plus haut. Le mont Pissis et ses 4 sommets (6793m), l’Incahuasi (6621m) et son site Inca, ou encore le nevado Ojos del Salado (6893m), plus haut volcan du monde, les possibilités sont nombreuses. Nous jetons pourtant notre dévolu sur ce dernier.

Parce que c’est le plus haut ?

Non, parce que c’est le plus simple !

C’est le plus prisé des sommets de la région car oui, c’est indéniablement le plus haut. Qui dit fréquentation, dit aussi sécurité. Si jamais un incident venait à se produire, on peut toujours requérir de l’aide auprès des autres expéditions.

Plusieurs refuges existent sur le parcours, offrant un abri certain en cas de conditions extrêmes, et permettant d’économiser le poids d’une tente (bien que dans les faits, on la prenne quand même, les places en refuge étant limitées) voire de quelques couches supplémentaires.

Le chemin est bien tracé et réalisable en véhicule tout terrain jusqu’au refuge Tejos à 5800m. Un témoignage d’il y a quelques années fait même mention de la possibilité de monter jusqu’au refuge Atacama (6100m) avec un véhicule classique à 2 roues motrices, photo à l’appui.

Techniquement, le sommet est l’un des plus simples. Certaines années, il est quasiment exempt de neige et peut se grimper sans aucun matériel d’alpinisme. La seule réelle « difficulté », ce sont les quelques pas d’escalade pour atteindre le sommet final et qui nécessitent de pouvoir s’assurer.

Côté argentin, au contraire, ce sont 50km d’approche qui sont nécessaires pour atteindre le sommet. Si John l’avait envisagé dans un premier temps, ce ne serait pas raisonnable d’embarquer Camille dans un tel périple, qui plus est pour une grande première.

Permis

En Argentine et au Chili, la quasi-totalité des sommets sont dits free to go (« gratuits »), à l’exception notable de l’Aconcagua. Ils sont parfois soumis aux règles des réserves ou parcs nationaux (entrée du parc, matériel obligatoire, preuve de l’expérience…), mais ne nécessitent pas de guide ou de permis payant (Villarica, Lanin, Tres Cruces…) contrairement à ce qu’on lit sur la plupart des sites.

Les règles ont souvent changé mais depuis quelques années côté chilien c’est le DIFROL (Direccion Nacional de Fronteras y Limites del Estato) qui fait foi pour tout sommet frontalier. Il faut remplir un formulaire en ligne en précisant les grandes lignes de l’expédition, les dates… Pour le coup on l’a reçu assez vite et on l’a ensuite transmis par mail à la Délégation Présidentielle Régionale de Copiapio. Dans les faits, personne ne nous le demandera et à la douane ils s’en contrefoutront éperdument.

Côté Argentine, ça semble géré au niveau régional. Il faut remplir un formulaire en ligne pour la région Catamarca, l’imprimer en 3 fois et le refiler un peu à tout le monde (douane, police…).

Logistique

Il n’y a aucune station-service entre Fiambala et Copiapio, soit sur plus de 470km. Si on compte le détour par le Balcon de Pissis (100km), il faut donc compter sur une autonomie d’au moins 600km entre les 2 villes ! Qui plus est, comme on entre au Chili, il faut redescendre à la douane chilienne (située à plus de 100km de la frontière !) puis remonter enfin à la laguna Verde.

On envisage donc de redescendre une journée à Copiapio en cours d’acclimatation pour refaire le plein d’essence, de courses alimentaires (on ne peut pas passer la frontière chilienne avec des produits frais !) et, autant en profiter, pour le véhicule : on a éclaté quelques pneus en Patagonie et ceux-ci sont près de 3 fois moins chers au Chili qu’en Argentine, on aimerait en prendre 2 de rechange.

Au départ de Fiambala, on remplit quand même 2 bidons d’essence de 20L et on fait le plein d’eau, même si de ce côté de la frontière il est possible d’en trouver à quelques endroits. Pour le reste, on peut partir serein et on fera les stocks de vivres une fois au Chili.

A Copiapio, quelques jours plus tard, on fait cette fois les stocks définitifs pour la suite, environ 9 jours. On repart avec les 2 bidons d’essence supplémentaires, 45l d’eau, et le plein de provisions riches en apports : pâtes, fromage, œufs, thon, jambon, avocats…

Côté affaires, on décide de partir avec ce qu’on a et tant pis si ce n’est pas suffisant. Des températures à -10/-15° sévissent la nuit, on verra si ça passe avec nos ridicules duvets -5. Idem pour les chaussures, nous ne disposons pas de paires d’alpi ou renforcées, on fera avec. En se renseignant, on apprend qu’une bonne couche de neige recouvre actuellement les sommets, et le seuil de gel est assez bas, autour de 5500m. Ce sera donc notre seul investissement, la location de crampons et piolets à Fiambala pour 60€/p (+2 semaines).

Pour ce faire, on rend visite à Johnson Reynoso à Fiambala, un guide reconnu de la Puna, qui aurait gravi la majorité des sommets de la zone. C’est sans doute l’une des personnes qui connaît le mieux la région, il a d’ailleurs contribué à tracer plusieurs routes pour les opérations minières. Il nous donne des conseils sur les routes à prendre et les conditions actuelles. Outre les services de guide et la location de matériel, il propose aussi des transferts (aller et/ou retour) jusqu’aux différentes ascensions de la région.

Le «sachiez-vous» ?

Il n’y a pas d’alpiniste dans les Andes. Si on s’en tient à la racine du mot, l’ALPinisme est un terme bien européen ! Ici, on parlera d’ANDinisme !

Balcon de Pissis

Première destination, le balcon de Pissis. Situé à plus de 4000m d’altitude, il vaut mieux ne pas arriver directement depuis Fiambala si on souhaite y passer la nuit. A cette altitude, on est vite pris de maux de tête, fatigue, anorexie…

On décide donc d’y aller par gros paliers (parce qu’on est un peu pressés, mais pas trop). Partis de Fiambala en cours de journée, on fait un premier arrêt au refuge n°1 où l’on rencontre une famille argentine qui voyage en bus. Ils l’ont aménagé eux-mêmes et transportent à l’arrière une toute petite voiture, sans doute plus vieille que nous, qu’ils utilisent pour leurs déplacements quotidiens. Ils nous confirment que la piste pour le Balcon est en parfait état. Si leur petit tas de ferraille est passé, on est plutôt serein quant au nôtre !

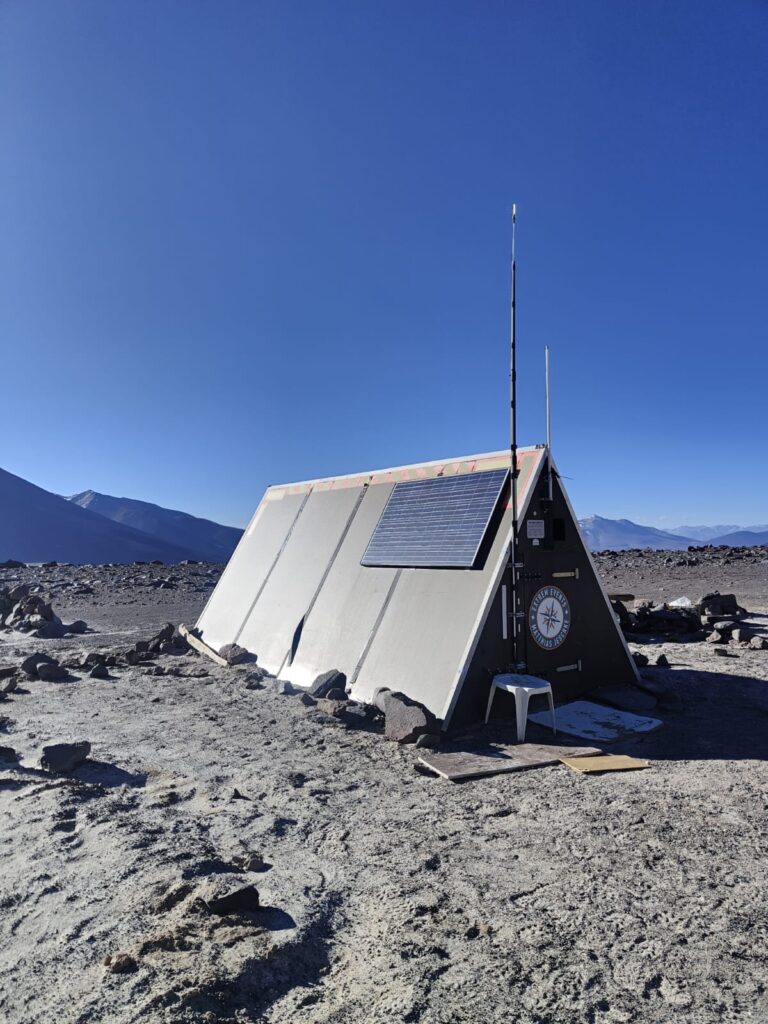

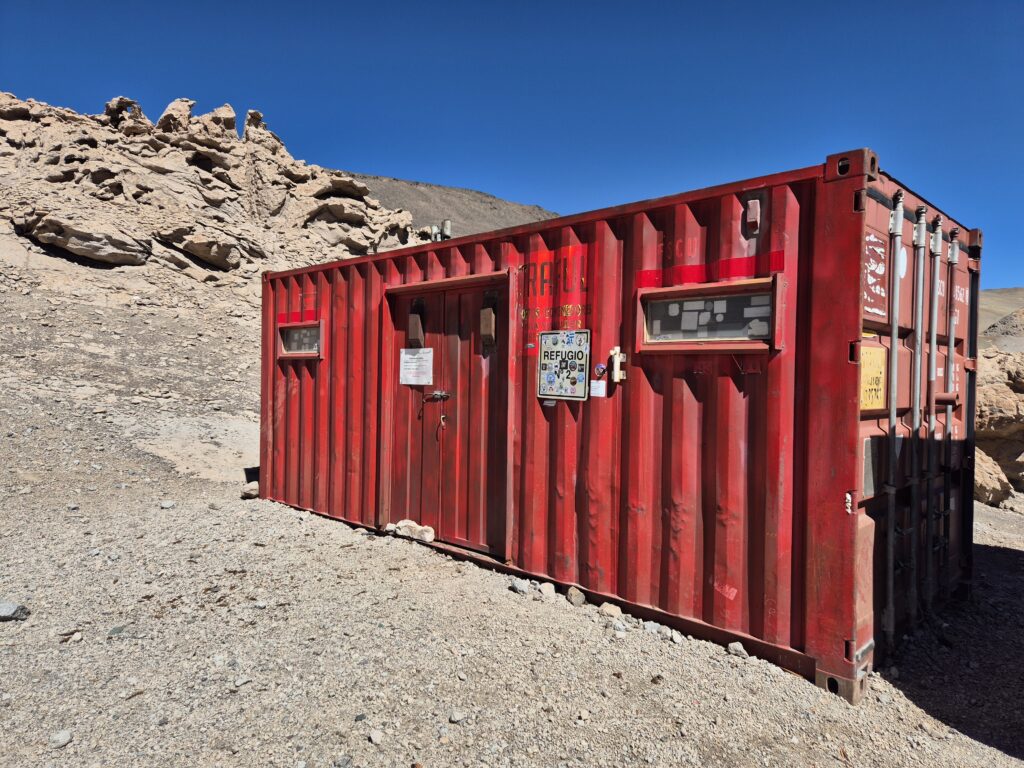

Sur la route 60 qui monte au paso, plusieurs refuges ont été aménagés (6 pour être exact) en cas de nécessité. Ils fournissent un abri sûr aux motards, cyclistes mais aussi en cas de détérioration rapide de la météo. Ils sont désormais équipés de Starlink, depuis le début de l’année, initiative de la région. Il est possible d’y faire un feu et d’y passer la nuit. En outre il y a une poubelle et la municipalité passe régulièrement la vider. John promettait 2 semaines de désolation, ça ressemble plutôt au grand luxe !

On poursuit jusqu’au refuge n°2 où l’on passera la nuit, autour de 3000m. Un couple d’argentins occupe déjà le refuge, on leur laisse la place et on s’installe à côté, le refuge nous permet surtout de nous abriter du vent et d’avoir du réseau. Il y a plusieurs années, lorsque John était passé par là, il y avait peu de passage et les refuges étaient souvent vides. Désormais ça fait un peu camping, tous les refuges sont généralement occupés.

La nuit a été fraîche mais s’est bien déroulé. On reprend la route et on passe au refuge Pastos Largos. C’est une vieille ruine à l’écart de la route, avec plusieurs pièces, qui peut encore servir d’abri et où des locaux viendraient parfois profiter d’un asado (le fameux barbecue populaire).

En face, la piste pour le Balcon commence, c’est parti pour 50km. Quelques cailloux puis la piste s’améliore, elle restera en parfait état jusqu’aux abords de la laguna Azul.

La route monte progressivement, redescend, remonte… On croise de nombreuses vigognes, quelques guanacos qui se font plus rares à cette altitude. On passe un premier col à 4500, superbe, puis un refuge semblable à ceux de la route (Starlink en moins) avant de redescendre vers la laguna de Los Aparejos. Pourvue d’une fine couche d’eau, elle s’apparente plus à un grand salar, où viennent s’abreuver les troupeaux de vigognes. On commence à croiser quelques tours de Fiambala ; plusieurs clients (et enfants) supportent mal la montée brutale en altitude et ont recours à des bouteilles d’oxygène.

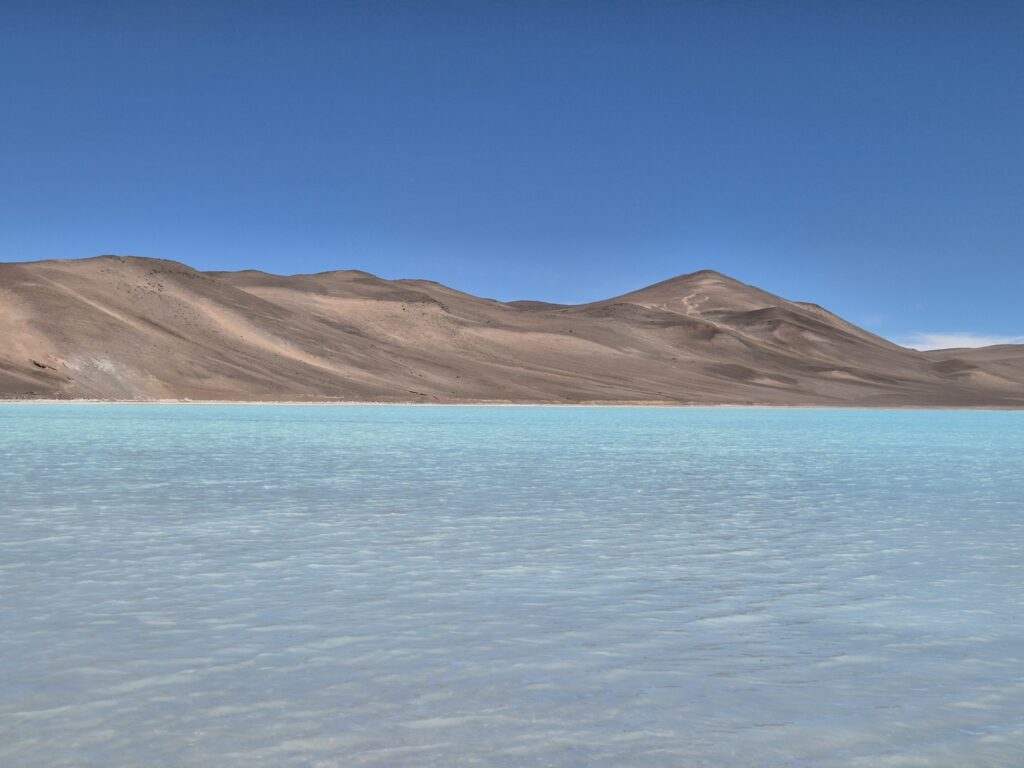

On poursuit jusqu’à un nouveau col à 4700m, on croise un second refuge, cette fois un simple container vaguement aménagé mais tout de même isolé. Il y a même une armoire à pharmacie, faut-il encore voir de quand datent les médicaments à disposition. On redescend à la laguna Azul à 4450m et on quitte la belle piste minière pour un chemin bien moins entretenu mais qui reste correct. La lagune est magnifique et s’étend sur 16 hectares. Encore une fois la blancheur du sel cristallisé et la faible profondeur offrent un contraste resplendissant avec la lumière du soleil et des tons turquoise à nulle autre pareil.

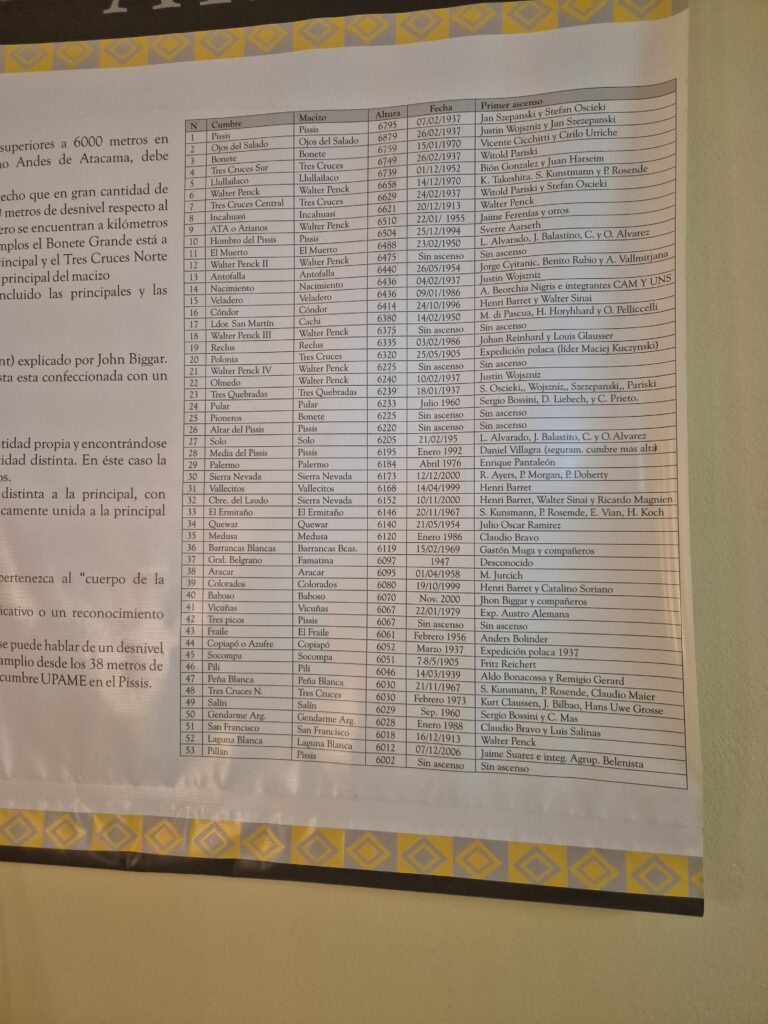

Dernière grimpette pour atteindre le Balcon de Pissis, perché à 4550m d’altitude. Balcon car il offre un panorama exceptionnel sur plusieurs lagunes aux couleurs diverses, notamment les lagunas Negra et Verde. Quant à Pissis, il s’agit de l’immense montagne en arrière-plan, surmontée de nombreux sommets (dont 4 quasiment à la même altitude – 6795m), la 3ème plus haute d’Amérique du Sud, et longtemps considérée comme plus élevée que les Ojos del Salado (bien qu’ils la dépassent d’une centaine de mètres), d’ailleurs le musée de Fiambala qui les classe par taille décroissante présente encore le mont Pissis en n°1. Son immense glacier criblé de crevasses a emporté bien des alpinistes par le passé…

On observe également le magnifique cerro Negro qui surmonte la laguna éponyme, les pics des Nacimiento et peut-être, au loin, les fameux Ojos. Le panorama est exceptionnel. Quelques tours sont de passage mais ne restent guère plus de quelques minutes. John en profite pour aller se balader sur les crêtes et obtenir un meilleur aperçu sur la laguna Azul.

Il est 16h et comme souvent ici en fin de journée, le ciel se charge en nuages et nous promet l’apocalypse. On dîne rapidement (oui oui, à 16h) et on se met à l’abri tandis que se déchaînent les éléments. La nuit sera longue et tortueuse ; on le savait, on est monté trop vite, quand il est conseillé de progresser par pallier de 500m par jour. John prend quelques cachets pour le mal de tête mais le sommeil sera compliqué. Il fait également très froid, dire qu’on était en t-shirt il y a tout juste quelques heures…

Au matin, le ciel est en paix. Les températures sont encore fraîches mais il n’y a plus de vent. On profite seuls de ce paysage lunaire. Le café prendra plus de temps que prévu, le réchaud est bien moins performant à cette altitude et l’eau bout bien avant les 100°. Ici, dans ce monde, nos normes usuelles ne s’appliquent pas.

On part s’aventurer dans les collines afin d’habituer le corps à produire un effort à cette altitude. Le sol est meuble, la progression délicate, mais on prend le temps d’admirer la vue ; les lagunes se colorent peu à peu avec la lumière du soleil, les teintes sont plus éclatantes en seconde partie de journée. On rentre après quelques heures mais phyisiquement on a l’impression d’être parti toute la journée…

Las Grutas

Retour à la route nationale 60 et direction la douane argentine. On croise 3 nouveaux refuges, un hôtel (Cortaderas), le seul de la route, et bien des vigognes au beau milieu de la chaussée. Parvenus à la douane, malheureusement le passage jusqu’au col n’est plus permis après 17h30, nous qui souhaitions bivouaquer peu après aux thermes de Las Grutas. Tant pis, on restera sur le parking, profitant du wifi ouvert et de la vue incroyable sur le volcan Incahuasi (6638m), dont les flancs sont couverts de sable (ou de cendres ?).

Le paso peut être fermé en hiver et les horaires et jours d’ouverture changent fréquemment. En 2024, le paso était ouvert uniquement les mardis et jeudis hors période estivale.

Le «sachiez-vous» ?

Un site Inca a été découvert au sommet (et au pied) de l’Incahuasi, c’est le deuxième site archéologique le plus haut au monde après celui du volcan Llullaillaco, plus au nord. D’ailleurs ça faisait partie des sommets envisagés initialement, le stop fonctionnant bien avec les archéologues paraît-il !

Après un passage de douane rapide, on se dirige vers les thermes via une courte piste qui débute quelques mètres après le poste frontalier. S’ils sont plutôt bien aménagés (bassins dans une maison en pierre fermée), l’eau est un peu tiédasse. On profite quand même d’une petite trempette et on extrait un peu d’eau pour se laver en dehors. Pour le coup, ça nous change des rivières gelées !

On repassera par là au retour pour une nouvelle douche méritée après quelques… temps. Tout n’est pas bon à dire !

Direction le paso San Francisco à 4726m au pied du volcan éponyme. Un dernier refuge argentin est présent au col, c’est potentiellement le seul point avec accès internet jusqu’à Copiapio. On ne s’attarde pas, on reviendra dans quelques jours.

Laguna Verde

Peu après le paso San Francisco, côté chilien, on parvient à la laguna Verde, repère des alpinistes. Un peu comme au camp de base de l’Everest (dans une moindre mesure bien évidemment), de nombreuses tentes sont disséminées de part et d’autre, par chaque compagnie. Un dôme de vie est généralement aménagé et parfois une cabine de toilettes. Ça reste quand même spartiate. On essaie de les imaginer accroupis, la tête contre un arceau de la tente, à faire leurs besoins dans un pot.

Il y a également un refuge dans un état plutôt correct, avec 2 chambres sommaires, une cuisine et qui abrite un petit bassin thermal, A l’extérieur 2 autres bains existent, un peu plus fournis en algues. La vue est superbe mais avec le vent glacial, on est quand même mieux à l’intérieur.

Dehors, la laguna Verde est une vraie merveille. Souvent le matin elle offre un parfait miroir émeraude, reflétant nuages et volcans. Autour les innombrables sommets offrent un véritable décor de carte postale.

Les eaux de la lagune sont riches en sel, donnant vie à un écosystème unique. On peut en faire le tour (une petite journée) et observer les différentes nuances de la lagune et les plages de sel qui la bordent. En fonction de l’exposition, elle peut prendre des nuances de vert comme de bleu, laissant penser à 2 lagunes bien distinctes !

Située du côté chilien, officiellement il n’est pas possible de s’y rendre sans entrer au Chili. Dans les faits, il n’y a aucun contrôle à ce niveau et bien des personnes font un petit crochet depuis le paso. Pour nous, qui entrons au Chili, il est néanmoins impératif de redescendre le jour même à la douane chilienne située à… 108km de la frontière ! Quel gaspillage énorme de carburant dans une région si isolée…

Copiapio

Après un passage de douane plutôt compliqué (on avait laissé à la douane argentine le papier attestant de la sortie de territoire du véhicule…), on prend la direction de Copiapio, à 164km.

La piste pour ressortir du plateau est assez chaotique avec de la caillasse de toute part ; on repasse un col puis s’ensuit une succession de lacets pour redescendre dans la vallée. La suite de la route est pavée, plutôt correcte, mais à quelques exceptions près (Vega San Andres – oasis perdue au milieu du désert, canyon …), d’un maigre intérêt.

Sur les panneaux directionnels, les mines ont remplacé les noms des villages. C’est le Chili du nord, quel changement avec la région des lacs ou encore l’Araucanie quelques mois plus tôt ! Rosa, Berta, Carola… elles portent souvent des prénoms féminins.

Copiapio est un vague mélange du nord et sud chilien. Des déchets de partout, les malls flambants neufs côtoient les marchés de rue… On refait les stocks et on ne s’attarde pas. Il est midi, on reprend déjà la route vers nos montagnes.

Nevado Tres Cruces

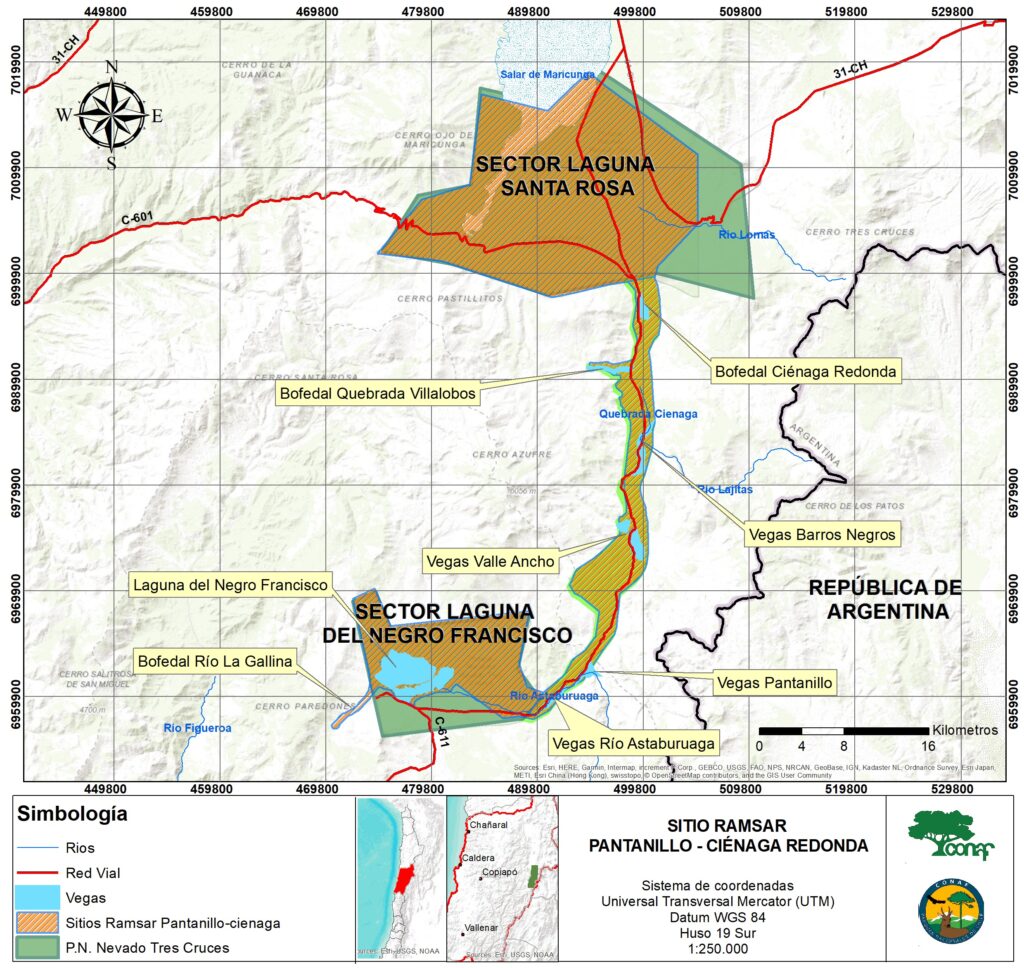

Depuis Copiapio, on souhaite rejoindre le parc national Tres Cruces et la laguna Santa Rosa. Le parc tient son nom du massif des Tres Cruces (« Trois Sommets ») qui le domine. Bien qu’il possède en réalité davantage de sommets, on en distingue 3 principaux : le norte, le central et le Tres Cruces (sur) à la frontière qui constitue le 5ème sommet des Andes du haut de ses 6749m. Sacrée expédition en perspective pour ceux qui s’attaqueraient à l’enchaînement de ces pics !

Laguna Santa Rosa

Pour se rendre au parc, on prend une piste secondaire (C-601) qui rejoint directement la lagune Santa Rosa. Elle traverse quelques communautés égarées dans les montagnes, on ne sait trop de quoi ils peuvent bien vivre. La piste est vraiment parfaite puis se détériore fortement à l’approche du parc. Les derniers kilomètres secouent pas mal, le vent se lève brutalement et on est plutôt soulagés d’arriver à la lagune. Personne au poste de la CONAF, nous n’aurons donc pas à payer l’entrée. Difficile de dire si c’est le fait qu’on soit un lundi (jour de fermeture) ou si la cabane est simplement abandonnée, tous les voyageurs passés par là semblent également avoir trouvé porte close.

La Santa Rosa est plutôt jolie, peuplée de flamants roses et bordée du salar de Maricunga.

Au bord de la lagune se situe un refuge payant souvent emprunté par les tours ou pour l’acclimatation des alpinistes. A 3700m d’altitude, c’est un bon point de départ qui offre quelques balades dans un bel environnement. C’est également le seul logement disponible jusqu’à la frontière.

Sur la piste qui rejoint la route nationale, un mirador permet d’avoir un bel aperçu de la lagune, de l’autre côté.

Quant à la suite de la piste qui raccorde la nationale 31 peu après le poste frontalier, c’est une toute autre paire de manche. Une bonne couche de sable la recouvre et Camille doit mettre en œuvre tous ses talents, durement forgés sur les routes défoncées d’Argentine, pour nous sortir de cet enfer. On pousse un long soupir de soulagement quand on retrouve enfin la délivrance de l’asphalte.

Salar de Maricunga

Un sentier pédestre part depuis le parking du refuge et longe le salar. Une piste part également de la route nationale, à l’ouest du complexe frontalier et permet d’observer quelques zones d’eau d’un bleu clair et translucide.

La salar est exploité pour ses réserves de lithium, ce qui explique sans doute qu’il ne soit pas inclus dans les limites du parc national. On croise quelques pick-ups et camions qui transportent du minerai, et on peut apercevoir des installations au beau milieu de celui-ci.

Autres points d’intérêt

Plus au sud, on peut accéder à la laguna del Negro francisco. Depuis la Santa Rosa, c’est un aller-retour de 168km. Difficile de trouver des infos sur l’état du chemin ni sur le grand refuge qui s’y trouverait.

Pour s’acclimater, les groupes grimpent souvent le sommet Siete Hermanas (4870m) depuis le refuge de la Santa Rosa.

Outre les Tres Cruces, on citera également le volcan Copiapio (6052m) au sud de la Santa Rosa qui peut constituer un beau défi également.

Salar de Pedernales

On l’avait gardé pour la fin. Malheureusement, la mauvaise réputation de la route qui y mène et la fatigue auront raison de notre idée, et nous ne ferons pas le détour.

Le salar abrite plusieurs magnifiques lagunes (bleu, rouge…) où il est possible de se baigner et de flotter sous l’effet du sel. Il n’est pas classé comme réserve et il est ainsi possible d’y passer la nuit.

Il est situé au nord du complexe frontalier et représente un détour de plus de 70km. Il faut donc prévoir les réserves d’essence en conséquent ou rallonger encore la route jusqu’à la ville d’El Salvador pour se ravitailler.

Nevado San Francisco

7h prévues, 9h effectives

Hors d’œuvre

Premier nom apposé sur la feuille de route, le volcan San Francisco est certainement l’un des 6000 les plus accessibles au monde. Contrairement à certains de ses confrères, également prisés pour leur facilité, comme le Chachani à Arequipa, l’Acotango en Bolivie ou le Vicunas non loin, et à l’exception notable de l’Uturuncu dans le Sud Lipez (qui se monte à près de 5800 avec certains véhicules), le San Francisco cumule toutes les caractéristiques : route pavée jusqu’au départ, aucune technicité, généralement snow-free en été, bon terrain.

Cela dit, au départ du col, ce sont quand même 15km pour 1200 de D+, ce n’est pas à prendre à la légère à cette altitude. Si une bonne acclimatation est primordiale, chaque corps réagit différemment aux effets de l’altitude, et bon sportif n’est nullement gage de sécurité. John en a déjà fait les frais plusieurs fois par le passé et lors d’une ascension passée, un équipier de cordée, pourtant parfaitement acclimaté depuis plusieurs mois et randonneur endurci, avait été brusquement pris de nausées, vomissements, diarrhées… au-delà des 5000m.

L’erreur serait de considérer un tel sommet comme un simple entraînement quand il constitue un véritable défi en soi. C’est un risque quand on se projette déjà sur une autre ascension d’un tout autre calibre. Camille semble bien sûre d’elle, attention à l’excès de confiance !

La majorité des personnes prennent la première partie plane de la piste (en bon état) qui permet de gagner un bon kilomètre. Une fois que la piste s’élève, un véhicule tout-terrain devient nécessaire et peut permettre de gagner encore 2km supplémentaires. Pas négligeable !

Notre véhicule ne pouvant de toute manière pas aller au-delà de la partie plane, on décide de partir directement du refuge n°6, c’est un bon test pour la suite, quoique ambitieux pour une grande première. Nous n’avons pas trouvé (ou pris le temps), de sélectionner un sommet moins haut qui aurait permis de se jauger sur un pallier intermédiaire. Le Tromen et ses (presque) 4000m paraissent bien peu en comparaison.

Rêves brisés

La veille, on monte au refuge en cours de journée. On y passera la nuit ; ce n’est pas l’idéal à 4700m, mais on peut prendre le petit-déjeuner à l’abri dans le refuge puis partir directement à pied au matin.

En fin de journée, on croise un polonais qui revient de l’Aconcagua, plus haut sommet des Amérique. L’expédition n’est pas allée au bout, il a été contraint par le guide de redescendre en raison des conditions difficiles. Ce sont les aléas de la montagne, il préparait l’ascension depuis 2 ans. Il nous parle également de son échec au Kilimandjaro il y a quelques années. Il a loué un 4×4 et projette de monter aux Ojos del Salado qui constitueraient pour lui une modeste consolation. Il nous propose de nous emmener au refuge Tejos le lendemain, dès le retour du SF.

Mais la chance joue contre lui. Sa batterie ne démarre plus, même en branchant la nôtre. Un chilien qui passe par là (à 22h !) s’y connaît en mécanique, heureusement, et après plus de 2h et un peu de magie parvient à la relancer. Il échange leurs 2 batteries, démarre, remet la batterie d’origine, vide de l’eau dessus… De la vraie magie noire. Dans cette région sauvage et désolée, on ne laisse personne sur le chemin, cet esprit de cohésion et de fraternité, nous l’observerons tout au long de ces 2 semaines.

Malheureusement pour notre ami polonais, il lui faut redescendre au plus tôt, au risque de rester définitivement coincé, et ainsi renoncer à ses rêves de hauteur. On perçoit sa frustration, ce sont beaucoup de temps et d’argent consacrés, le rêve d’une vie. Il tergiverse encore, nous demande de l’attendre au matin, mais nous ne le reverrons pas. Sage et cruelle décision.

A l’assaut d’un géant

Pour nous, réveil nocturne à 5h ! On veut partir tôt, le temps se gâte souvent dans l’après-midi et on estime l’ascension à au moins 7h A/R. Petit-déjeuner « au chaud » dans le refuge et départ à la frontale à 6h. On discerne à peine le chemin dans la pénombre de la nuit. L’air est glacial, on attend avec impatience les premiers rayons de soleil qui ne nous parviendront que 2 heures plus tard. Les extrémités se refroidissent en premier : mains, pieds. Pas grand-chose à faire si ce n’est rester en perpétuel mouvement et attendre désespérément les lueurs du jour.

Après une bonne première grimpette, on redescend dans un pli avant d’entamer la longue ascension du volcan. On discerne d’ailleurs l’interminable diagonale qui nous mènera jusqu’au cratère. Heureusement, le terrain est bon ; ni trop sableux ni trop rocailleux, mais terriblement pentu. Camille est déjà exténuée, elle s’affaisse régulièrement sur ses bâtons et doute de la suite. John essaie de l’encourager, de la remotiver mais les premiers symptômes de l’altitude se font sentir : fatigue, mal de tête, manque de souffle. Dans ces moments-là, le mental est crucial. Elle se ressaisit et poursuit l’ascension mais c’est de plus en plus dur, les pauses se font toujours plus longues et le cratère n’a jamais semblé aussi loin.

Maigre consolation, les vues extraordinaires des alentours. On entrevoit la laguna Verde entourée des cerro Verde et Mulas Muertas. Les nuances offertes par la douceur de l’aube sont fabuleuses. Cela soulage la douleur, un temps.

Pour Camille, cela empire. Elle poursuit malgré la douleur mais elle n’y croit plus que partiellement. Désormais, ce ne sont que quelques pas entrecoupés d’interminables pauses. Les heures passent, le ciel se charge en nuages, le vent lui se lève en fin de matinée, ponctuel comme toujours. Le temps presse mais nous n’avançons presque plus. Combien reste-t-il ? A peine 1km pour 100m de dénivelé. C’est ridicule, après les 1100m que nous avons avalés, et pourtant, c’est encore si loin. Le retour sera long et il faudra puiser dans des ressources qui semblent déjà bien taries. John pressent que les limites ont été franchies et se résout à terminer seul jusqu’au sommet. La dernière partie est enneigée, freinant la progression, quelques ruisseaux ont gelé, il faut rester prudent sur ces ultimes mètres. Les pénitents, ces pics de glace forgés par les éléments, témoignent du vent glacial qui règne ici en maître. Là-haut, la vue est formidable sur la chaîne des 6000 : Hombre Muerto, Incahuasi, Vicuna, Barrancas Blancas, Nacimiento, même Pissis en fond… et bien sûr, les Ojos del Salado.

Illusions perdues

A la redescente, Camille est profondément endormie sur un rocher, elle ne bouge plus. Hop hop hop, on se lève ! Il faut rentrer, le chemin est encore long. Long, vous n’imaginez pas à quel point, il sera interminable. Le temps tourne à l’orage et Camille prend chaque rocher pour un banc public. A mi-chemin, c’est le petit-déjeuner qui ressort entre 2 rochers. John l’incite à boire ou grignoter, quitte à ce que ça ressorte, mais elle n’en a pas la force (et elle est têtue). Le mal de tête empire, le pas se fait moins sûr, c’est dans ces moments-là qu’il faut prêter particulièrement attention pour ne pas se blesser.

A l’arrivée, elle s’effondre de fatigue. Il n’est même pas 16h… L’idéal aurait été de redescendre plus bas pour dormir mais elle n’en est pas capable. On ne la reverra pas avant le lendemain.

Au matin, elle accuse le coup. Le sommeil n’a pas été aussi récupérateur qu’espéré, et le mental est à zéro. Échouer si près du but, dans cet état de fatigue, c’est terrible. Elle ne se voit pas remonter pareille altitude.

John de son côté s’estime coupable, c’est lui qui avait tout planifié et il en ressent la responsabilité. On est sans doute monté trop vite, trop fort. Peut-être l’acclimatation n’a-t-elle pas été suffisante, un sommet intermédiaire aurait sans doute permis de mieux appréhender l’altitude sans se brûler les ailes.

Bref, on ne refera pas le passé. Notre expédition est un cuisant échec.

Nevado Ojos del Salado

3-4 jours A/R

Retour à la réalité

On redescend à la laguna Verde et on prend le temps de réfléchir à la suite. Les Ojos, c’était avant tout un projet commun, une aventure (un peu folle) à partager ensemble. Qui plus est après ce qui s’est passé, laisser Camille seule pendant plusieurs jours n’est sans doute pas la meilleure des idées. En se relaxant aux thermes de la Verde, on fait la connaissance d’un couple de français, en voyage depuis près de 3 ans. Ils ont loué un 4×4 et tout le matériel pour se lancer dans le même projet avec les Ojos en ligne de mire. Finalement, lui seul tentera l’ascension, dans seulement quelques heures. Il a d’ailleurs de la place dans la voiture, si jamais. Mais non, ce n’était pas le plan, et ce n’est pas le bon moment. On lui souhaite bon courage.

De notre côté, j’essaie de remobiliser Camille. Partager son expérience avec celle des autres français lui a été bénéfique. Eux aussi ont souffert de l’altitude et ont terminé une des ascensions dans un état similaire. Pourtant, ils ont su repartir de l’avant et quelques jours plus tard, ils ont aisément grimpé le San Francisco. Ça semble lui redonner de la confiance. Les Ojos, c’était trop ambitieux, pourquoi ne pas chercher un sommet plus abordable à gravir ensemble et, peut-être, retenter le San Francisco ? La nuit portera conseil, ou pas. Au matin, les doutes ont refait surface, elle n’a plus la force, elle ne repartira pas.

J’hésite, je reconsidère le plan de départ. Les autres français nous ont confié que la piste était en piètre état et que l’on ne pourrait jamais atteindre le premier refuge. Eux-mêmes se sont plantés sur la route malgré leur 4×4. Il y a tout de même 30km d’approche jusqu’au second refuge et départ de l’ascension, et je n’avais jusque-là jamais envisagé de le faire seul. Je tente de demander aux agences sur place s’il ne serait pas possible de me monter au passage, mais les groupes sont complets et seul un « transfert » à 600€ est envisageable. Nous sommes en voyage, pas en expédition, c’est hors de question de se ruiner. Le guide propose un trajet simple (aller ou retour) pour diminuer les frais mais ce n’est pas non plus une option. Cela dit, il nous donne des conseils sur le chemin, la distance que l’on pourrait parcourir avec notre véhicule et accepte de faire monter un bidon d’eau au premier refuge. 6kg de gagnés !

Ils louent également de l’équipement si besoin. Hésitation sur les chaussures au vu du froid annoncé (-30° de ressenti) mais non encore une fois. Dès le départ, la règle était claire, nous irons au bout avec notre équipement et nos convictions, ou nous n’irons pas.

Le guide est franco-chilien. Il a réalisé ses études en France, vers Chambéry, et est venu s’installer au Chili, ou il est guide de haute-montagne, plutôt de ski en hiver (Araucanie, région des lacs) et dans la Puna d’Atacama de décembre (haute saison) à mars. Camille sympathisera avec eux les jours suivants. Au contraire de certaines autres compagnies, ils nous ont paru bien plus tournés vers l’humain, moins grosse machinerie touristique comme d’autres tours sur place, isolés en complète autarcie. Camille échangera beaucoup avec eux, ils lui confieront conseils, anecdotes… Sans même qu’on leur demande, ils nous partageront leur Starlink pour qu’on puisse donner des nouvelles et récupérer les dernières prévisions météo. Pour ceux que ça intéresserait, il s’agit de Sangotay Aventura, dirigée par Eduardo.

Ascension

Et c’est reparti

Plus de temps à perdre, je finalise le sac : matos de bivouac, vêtements chauds, équipement technique, nourriture pour 4 jours… et Camille me pose sur la route du refuge Claudio Lucero. Derniers adieux et voilà que je disparais déjà dans la chaleur du désert.

L’air est terriblement sec, le soleil écrasant. Quant au sac, il n’a sans doute jamais pesé aussi lourd. 15, 20kg ? Difficile à estimer mais celui de Torres del Paine paraissait presque risible en comparaison.

L’itinéraire est facile à suivre. Bien sûr, il serpente à gauche, il revient à droite, il passe une colline… Et surtout je n’en vois jamais le bout, je discerne tout juste les Ojos qui, au fil des heures, semblent toujours aussi loin. Le sol est mou, sablonneux, au mieux rocailleux, il freine constamment la progression. Au croisement avec le chemin au cerro Vicunas, c’est le fameux arenal annoncé, un grand bac à sable qui aurait anéanti tous nos espoirs d’atteindre le refuge Atacama en voiture. Sans doute impassable avec un véhicule lambda, même léger, même avec un bas de caisse relevé. Il faudrait un improbable coup de chance pour espérer passer et encore davantage pour espérer en revenir. Bien des 4×4 se sont déjà plantés sur la route et au vu du trafic, on peut vite attendre jusqu’au lendemain.

D’ailleurs en route, je croise les camionnettes (un groupe de japonais) qui transportent mon bidon d’eau. L’une d’elles semble en panne, le capot ouvert. Quant au précieux bidon, à cette heure mon bien le plus précieux, il gît en travers de la route. A mon passage, le guide sourit et le remet dans la remorque « n’oublions pas son bidon ». Comme s’il n’y avait pas suffisamment de doutes comme ça…

Je les quitte pour reprendre mon interminable marche, seul au travers du désert. Plus loin, un simple panneau planté signale les fameuses sandy et rocky road. Les noms sont plutôt explicites. Si les tours préfèrent généralement la première option, la seconde permet de gagner quelques kilomètres, le choix est vite fait pour ma part. Le chemin est un beau mélange de ce que la région a à offrir : du sable, des cailloux, des rochers. Et dire que l’on avait un jour envisagé de passer par là…

Soudain apparaît au loin ma modeste demeure du soir, un minuscule abri de tôle battu par les vents. Personne à l’intérieur ! L’idée de monter la tente dans le froid entre douze rafales n’était guère réjouissante. Au moins, je serai protégé et je n’aurai pas à sacrifier des doigts en démontant la tente le lendemain.

Le groupe arrive enfin, ils me rendent mon précieux bidon. Je discute un peu avec le guide. Il est argentin, de Mendoza. Il me dit préférer mille fois les sommets de sa province, et notamment l’Aconcagua qui représente plusieurs jours d’approche. Ici c’est sec, extrême, on monte rapidement en voiture et on redescend le jour même. Quel intérêt pour un guide ? Mais ça paie bien et il y a une grosse demande notamment en début de période estivale.

C’est l’heure du dîner, avant que ne se couche le soleil. Avec la fatigue et l’altitude, la faim ne vient pas. Pourtant il faut récupérer des forces, c’est crucial. Je lance un bouillon avec des cheveux d’ange et du thon mais rien n’y fait, après quelques maigres bouchées je renonce. Je mets le tout dans un coin, ça servira de petit-déjeuner. Direction le lit, complètement habillé, en superposant 2 duvets -5°C.

Au matin, le réveil est compliqué. L’air est glacial, tous les vêtements également. Peu après avoir enfilé les chaussures, les pieds sont déjà gelés. Il n’est pourtant que 8h, et quelques 5000m d’altitude. Un départ nocturne semblait déjà peu envisageable pour le jour J, en réalité même le lever du soleil semble compliqué. A 6h-7h, avant que ne surgisse le soleil, c’est à ce moment que les températures sont les plus basses. Et si le vent s’en mêle, c’est encore une autre histoire.

Mais remettons à plus tard ces réflexions, il faut s’alimenter pour reprendre quelques forces. Le bouillon de nouilles a gelé et pris l’apparence d’un granité. Ce n’est clairement pas le meilleur repas du monde mais la faim est revenue avec le repos, c’est déjà une bonne chose.

Pas de tente à ranger ce matin, le départ est plutôt aisé. Il y a de la route jusqu’au refuge suivant et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça grimpe. Depuis Atacama, on aperçoit la bande de sable verticale qui semble servir de chemin. Le terrain est compliqué, la pente indomptable. Chaque rocher est une occasion de s’asseoir quelques secondes. Ce sont possiblement les kilomètres les plus longs que je n’ai jamais eu à parcourir.

Après un énième virage se dévoile enfin le refuge Tejos, container rouge pétant, au pied de l’imposant nevado Ojos del Salado.

Le refuge est plutôt grand et je suis le premier arrivé. Hourra, je choisis mon lit, je prends le seul oreiller qui traîne et je me réjouis d’une nouvelle nuit au « chaud ». A peine quelques minutes plus tard débarque un régiment de 7 tchèques en 4×4. Ils n’en sont pas à leur première, ils ont déjà organisé plusieurs expéditions par le passé. Ils sont lourdement équipés et se sont préparés pendant 2 semaines dans les environs. Malheureusement leur anglais est très sommaire et mon tchèque inexistant, nos échanges resteront laconiques.

Le groupe des japonais passe par là. Ils font une petite marche de 2h au-dessus du refuge avant de redescendre au précédent refuge Atacama où ils passeront la nuit. Sage décision, c’est un bon moyen d’acclimater le corps sans pour autant troubler le sommeil.

Quelques wraps fromage-jambon-tristesse en guise de déjeuner, c’est facile, rapide et ça s’avale sans trop de difficultés malgré le manque d’appétit. Puis direction le lit, déjà. La fatigue et le mal de tête se font sentir, l’après-midi sera passé à somnoler. Je me relève en fin de journée et je pars me dégourdir les jambes aux alentours. S’ensuit un repas complet, essentiel, et retour au lit. Demain, réveil à 7h30 pour un départ prévu autour de 8h. Avant, il fera bien trop froid et je n’ai pas l’équipement suffisant. Il faudra ensuite grimper assez vite pour rentrer avant la nuit et idéalement pour éviter les fréquents orages de fin de journée.

Jour J

Quand le réveil sonne, je suis déjà réveillé depuis bien longtemps. La nuit s’est mieux déroulé que prévu, nous étions suffisamment dans le refuge pour maintenir une température acceptable et je suis parvenu à dormir quelques heures. Certains tchèques sont encore couchés, ils ont sans doute renoncé à l’ascension. Je m’habille chaudement et je prends le temps de petit-déjeuner : flocons d’avoine, lait en poudre, graines (chia, amandes), fruits secs.

Allez, c’est parti. Le soleil tarde à se montrer, encore masqué par ces géants de roche, mais le ciel est suffisamment clair pour se repérer sans frontale. Première pente pour rejoindre le parking puis débute le sentier, serpentant entre les rochers. Les premières impressions sont mauvaises, aucune énergie, pas de peps ; entre l’altitude et la fatigue, le corps n’y est pas. Qu’importe, je n’ai plus rien à perdre.

J’aperçois déjà les longs lacets qui serpentent jusqu’au cratère. Dur de trouver son rythme, entre le besoin de s’économiser et la volonté de bouger suffisamment pour se réchauffer. Ces lacets sont interminables et chacun marqué par une pause systématique. Plus haut j’aperçois le groupe de tchèques parti plus tôt et, déjà dans la zone neigeuse, la cordée des Japonais. Je rattrape nos amis de l’est, tous ne sont pas dans le même état de forme et le groupe commence à se fragmenter, le plus jeune et l’aîné en tête.

A environ 6400m, la neige verglacée fait son apparition, il est temps de cramponner et de sortir le piolet. Le terrain est mixte, tantôt de la neige tantôt de la roche, mais les crampons facilitent grandement la progression sur un sol particulièrement pentu. C’est à ce niveau qu’un autre groupe est redescendu il y a quelques jours, craignant que leurs crampons légers ne soient pas suffisants.

La neige est épaisse à certains passages, c’est épuisant d’évoluer sur une telle surface. Quelques mètres de plus et enfin se dévoile le cratère des Ojos, empli de neige immaculée. Mais la surprise est de taille, au moins 150m. C’est la hauteur de l’ultime ressaut pour atteindre le sommet. Les forces sont au plus bas, l’envie n’y est plus.

Des tchèques, il n’en reste plus que 3, largement éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. Le cadet du groupe a renoncé, pris de vomissements soudains. C’est le plus âgé qui est le premier à me rejoindre. Il marque une longue pause, en profite pour troquer les bâtons pour le piolet. Il me demande si je poursuis, à vrai dire je ne sais pas. Il me confie que c’est son dernier sommet, il l’a promis à sa femme. Quoiqu’il lui en coûte, il ira jusqu’au bout.

Dernière danse

Nous reprenons la marche en avant, ensemble, les yeux rivés sur les roches qui coiffent le sommet.

Chaque série de quelques pas est désormais interrompue par une courte pause. Je me retourne fréquemment pour regarder où il se situe. Je ne veux pas le perdre, je ne veux pas non plus le ralentir. Il me talonne de quelques mètres, nous avons sensiblement la même allure. A chaque temps mort, nous croisons le regard. Nous avons échangé nos premiers mots il y a tout juste quelques minutes, je ne connais même pas son nom, et tout nous sépare sans doute. Qu’importe, à cet instant précis, un simple regard suffit pour que l’on se comprenne, un sourire forcé pour que l’on se soutienne. Puis nous reprenons notre marche.

Lorsque nous parvenons (enfin) à la cheminée, le groupe des japonais est en cours d’assurage. Leurs 2 guides disposent les équipements de sécurité, leur expliquent comment procéder et assurent leur passage successif. C’est long, très long. Entre la fatigue, les conditions et leur manque d’expérience, chaque étape prend un temps conséquent. Les minutes passent, le vent se lève et le froid se fait douloureusement sentir. Combien de temps s’est-il écoulé ? 30 minutes, 45, peut-être plus. La pente est raide et les muscles se crispent. Le tchèque perd patience et tenter de doubler le groupe précédent. Une altercation éclate quand il est invectivé par le guide. Il doit attendre son tour, ici c’est premier arrivé premier servi. La frustration est importante dans ces moments-là, d’autant plus grande avec la fatigue. Difficile de garder sa lucidité, mais il se ressaisit et reprend sa place. Pour ma part, je suis transi de froid, le temps s’étire à n’en plus finir. Je ne dispose d’aucun équipement de sécurité, ni baudrier ni corde. Avec le vent qui règne au sommet et la fatigue accumulée, une erreur ne pardonnerait pas. Je réfléchis longuement en patientant dans la pente.

A quoi bon ? Je suis allé au bout de mes idées, au-delà de mes forces, je n’ai rien à prouver à quiconque. Ces quelques mètres qui me séparent du sommet, au fond je les ai déjà franchis. Je cesse de tergiverser, souhaite bon courage à mon compère tchèque et j’entame alors la redescente. Je jette un dernier regard en arrière, sans regret, puis je redescends difficilement dans la neige épaisse. Passé le cratère, le retour jusqu’au refuge sera plutôt rapide, le corps se ressaisit avec la diminution de l’altitude. Finalement la dernière portion de gravier sera la plus compliquée, l’inclinaison de la pente rendant le terrain particulièrement glissant. A 15h, je suis de retour au refuge Tejos.

Maintenant, il faut encore rentrer

Ce qui est le plus dur avec une ascension, c’est toujours le retour, encore plus ici. Plus rien ne nous attend, il n’y a plus de sommet en vue, plus de rêve en cours. Seuls subsistent la fatigue, le froid, le vent.

Je perds espoir à mesure que les véhicules quittent le refuge, les uns après les autres. Aucun ne dispose de place pour me redescendre et je ne croiserai plus personne jusqu’au lendemain. Ce soir, je ne me reposerai pas dans un lit, je ne festoierai pas. Ce soir, je resterai seul là-haut.

Je remballe toutes mes affaires et je redescends rapidement au refuge Atacama. J’hésite à poursuivre davantage pour arriver encore plus tôt le lendemain mais je préfère rester à l’abri du refuge, déjà salutaire le premier soir. Maigre repas avant de s’emmitoufler dans les duvets, une dernière fois.

Au matin, réveil avant même le coucher de soleil. La température est encore glaciale mais il n’y a pas de temps à perdre, je ne désire que rentrer « chez moi ». Les premières lueurs du jour offrent des vues formidables sur les sommets mais je ne prends guère le temps de les apprécier.

Un dernier regard en arrière et je dis définitivement adieu aux Ojos del Salado.

Les 24km à parcourir sont longs et la dernière portion semble sans fin. Je n’en vois pas le bout, la route semble toujours aussi lointaine. Une fois parvenu, il faut encore faire du stop. Il n’y a guère de passage mais la première voiture s’arrête. On ne laisse personne en bord de route dans cette région hostile.

Retour à la laguna Verde, Camille a été tenu au courant par les autres groupes, au moins elle ne s’est pas trop fait de soucis pendant 4 jours sans nouvelle. Et maintenant ? Une seule envie, fuir ces contrées désolées, quitter ce vent infernal, redescendre au plus vite à Fiambala !

Il faut encore repasser par la douane chilienne, remonter au paso et parvenir à la douane argentine avant la fermeture. Au passage, petite douche méritée aux thermes de Las Grutas puis on redescend au refuge n°3 pour passer la soirée. Demain, nous quitterons la Puna !

Infos

Mal Aigu des Montagnes (MAM)

Appelé soroche dans les Andes (quechua), il est le principal antagoniste de toute ascension en haute altitude. Si on ne l’a jamais observé en France dans nos randonnées dans les Alpes, il peut pourtant affecter l’organisme dès 2000m. Il n’y a pas de science exacte, nous ne sommes pas tous égaux quant aux effets du MAM. Être un très bon sportif ne garantit pas d’en être exempté, ça peut être frustrant de voir que des personnes bien moins préparées s’en sortent mieux.

Pas besoin de se lancer dans une ascension pour y être confronté, beaucoup en feront les frais lors de leur passage dans l’altiplano (La Paz, Potosi…), le Sud Lipez ou encore à Vinicunca, la montagne des 7 couleurs, près de Cuzco. Il faut rester au moins quelques heures pour commencer à en ressentir les effets. Un rapide passage (comme au téléphérique de l’Aiguille du Midi) ne devrait pas avoir d’effets.

Le soroche est imprévisible, brutal. Ses effets sont multiples, les plus fréquents sont une fatigue générale, mal de tête, perte d’appétit, difficulté à trouver le sommeil… Mais peuvent évoluer plus gravement vers des vomissements, désorientation… Et dans les cas extrêmes, vers un œdème mortel. On ne va pas la jouer alarmiste, mais ce sont des risques à prendre très au sérieux.

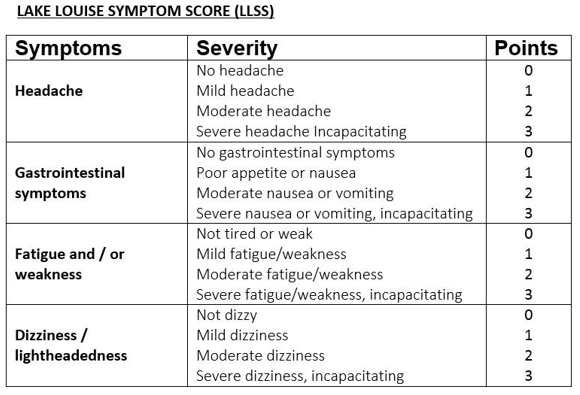

Un test d’autoévaluation a été mis au point à l’époque, le score de Lake Louise, qui permet d’estimer le degré de sévérité. Cela donne un aperçu des symptômes possibles et de leur gravité. S’ils ne doivent pas être pris à la légère, des vomissements par exemple ne doivent pas non plus être considérés comme un signe fatal. On considère qu’à partir d’un score de 6, il vaut mieux redescendre un peu en altitude.

Il existe différentes manières, plus ou moins reconnues, pour se protéger ou du moins limiter les effets du MAM. L’acclimatation doit se faire progressivement, en s’élevant au maximum de 500m par jour. Il est possible (voire conseillé) de monter davantage à condition de redescendre à l’altitude adéquate pour passer la nuit.

Dans les Andes, la coca est consommée depuis la nuit des temps comme remède contre l’altitude. Qui plus est, c’est un coupe-faim et maintient éveillé. On comprend pourquoi ils en usent en permanence. Le Diamox® (acétazolamide) est utilisé parfois en complément pour faciliter l’acclimatation en stimulant la respiration durant la nuit et favoriser le sommeil, voire dans des cas plus sévères Salbutamol ou Furosemide. Nous on en resté au bon vieux paracétamol pour les quelques maux de tête qui peuvent survenir lors de l’ascension, mais on n’est jamais trop prudent.

Sinon boire beaucoup d’eau (au moins 4l par jour ?) et se forcer à manger un minimum, idéalement des aliments faciles à avaler (soupe, compotes…). Évidemment limiter éviter alcool voire café qui engendrent une certaine déshydratation.

En cas de symptômes, il vaut mieux ralentir la progression voire redescendre plus bas pour diminuer les effets. Hors œdème (qui doit être traité en urgence), une redescente en basse altitude stoppe immédiatement les effets.

Refuges route 60

La route 60 qui relie Fiambala au paso San Francisco est équipée de plusieurs refuges en parfait état avec un foyer, une poubelle à l’extérieur et depuis le début de l’année 2025, d’un réseau Starlink ! (qui à notre passage ne fonctionnait pas dans le refuge n°3)

2 autres refuges sont présents sur la piste qui mène au balcon de Pissis, l’un similaire à ceux de la route 60 (sans Starlink toutefois) et l’autre dans un vieux container.

Côté chilien, ils sont plus sommaires. Il y a le refuge de la laguna Verde, ceux sur la piste des Ojos, un abri sommaire le long de la route qui descend à la douane et enfin le refuge payant de la laguna Santa Rosa.

Refuges Ojos del Salado

Attention, la règle est simple pour les refuges : premier arrivé, premier servi ! Cela contraint à emporter la tente et le matelas au cas où les places seraient déjà prises.

Atacama et Tejos semblent équipés d’un poste de radio en cas d’urgence. Quant à savoir s’il fonctionne… Décembre voire janvier sont les mois les plus fréquentés et il peut être compliqué de trouver une place à l’abri.

Refuge Claudio Lucero / Murray (4520m)

Ancien reten de carabinieros (poste frontière), le refuge est un peu en friche mais offre toujours des possibilités de s’abriter si besoin est, il est assez grand. On peut aisément y accéder par une piste depuis la route principale. On y est passé un soir en pensant qu’on y croiserait quelques groupes, mais le lieu est souvent délaissé au profit de la laguna Verde. Une seule compagnie semblait s’y être établie, derrière le refuge.

Refuge Atacama (5240m)

Le deuxième refuge de la route, avant d’entamer la bonne montée à Tejos. 2 routes y mènent, une sableuse et une autre, plus courte, dite « rocky » (mais aussi un peu sableuse…). Un témoignage d’il y a quelques années semblait confirmer la possibilité d’y accéder en véhicule classique à 2 roues motrices, avec un peu de chance à certains endroits. Dans les faits, la piste est quand même sacrément dégueu pour y parvenir et la présence d’un arenal (zone sableuse) au niveau de la bifurcation au cerro Vicuna rend la tâche quasiment impossible. Peut-être avec une voiture légère lancée à bonne vitesse, mais il y a sans doute plus à perdre qu’autre chose !

Pour le refuge Atacama, il n’y a guère plus d’un emplacement pour dormir, il ne doit être que rarement utilisé dans ce but, plutôt pour manger. Quelques tours décident de s’acclimater là-bas (en tente auquel cas) même si beaucoup préfèrent rester à la Verde. C’est pourtant le lieu idéal pour la veille de l’ascension, assez haut mais pas trop.

Un autre petit abri à une centaine de mètres offre aisément 6 emplacements pour dormir, il y a également 2 matelas sur place. S’il protège du vent, il est en revanche très peu isolé.

Refuge Tejos (5820m)

C’est sans doute le refuge le plus prisé, les groupes y montant parfois la veille de l’ascension. C’est un container qui offre 6 lits avec matelas et un espace de vie, au final c’est le plus grand après Lucero. Lorsqu’il est rempli, la température reste plutôt correcte à l’intérieur. Un bon 4×4 est impératif pour s’y rendre, la route depuis Atacama est pentue et sableuse à souhait !

Refuge Amistad (?)

Pas pléthore d’infos sur celui-là, j’ai cru le remarquer en redescendant des Ojos sur la gauche (ouest), à peut-être quelques centaines de mètres du parking au-dessus de Tejos. Il ressemble au refuge triangulaire à Atacama et offre sans doute la même capacité. Il n’est sans doute jamais utilisé, cela peut être un bon secours si Tejos est déjà plein. Certains sites semblent le placer à 6100m d’altitude, mais cela reste purement hypothétique.

Saison et planification

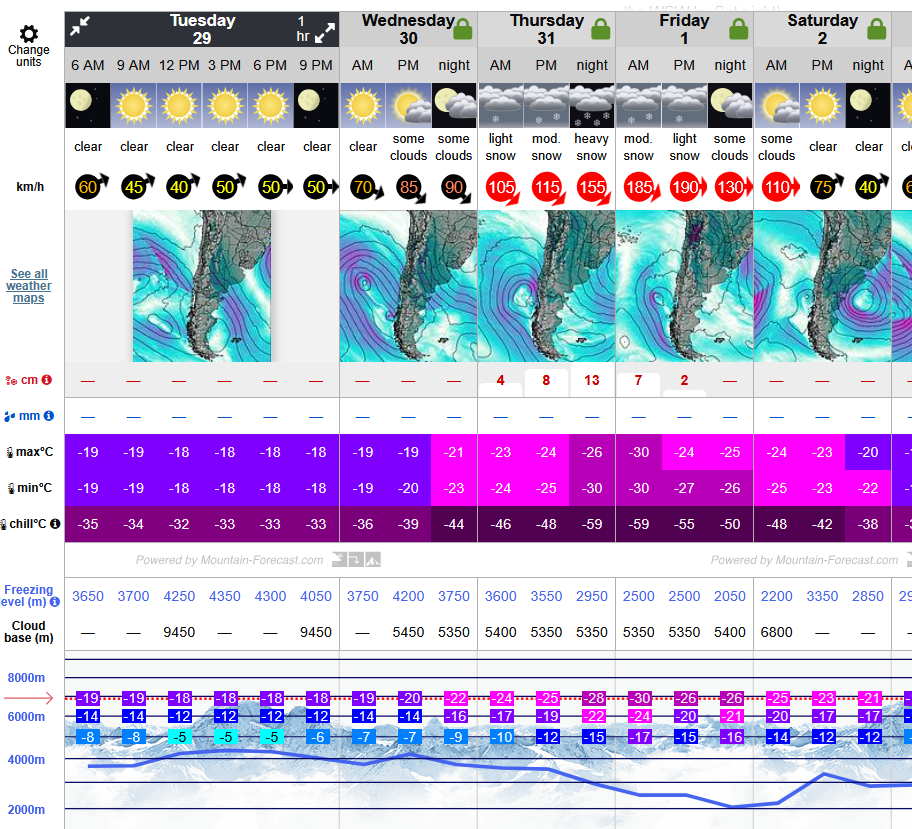

En hiver, les températures et le vent qui règnent aux sommets des Seis Miles rendent impossible toute ascension. Au cœur de l’hiver, il faut s’attendre à des vents à plus de 100km/h pour des températures qui descendent jusqu’à -50°C de ressenti. Le paso San Francisco est parfois fermé pendant l’hiver (sinon ouvert 2 jours par semaine, mais cela change régulièrement) et les conditions des routes peuvent varier en fonction des chutes de neige (quoique rares dans la région).

L’été est la saison idéale pour considérer une ascension. Paradoxalement, c’est également une période marquée par de fortes pluies qui peuvent noyer les routes dans les vallées inférieures. Il faut également se méfier des orages fréquents de fin de journée et des vents puissants qui peuvent entraîner le phénomène de viento blanco, lorsque les rafales soulèvent la fine couche de neige au sol et rendent la visibilité quasiment nulle. Nous avons utilisé principalement Windguru et surtout Moutain Forecast pour les prévisions météorologiques. Ce n’est jamais une science exacte, qui plus est dans ces contrées hostiles et à cette altitude, mais ce sont des sources assez fiables en Amérique du Sud. Le second site donne les prévisions pour les sommets à plusieurs altitudes ainsi que le wind chill (température ressentie) et le freezing level.

Le mois de décembre est sans doute le plus prisé, c’est à cette époque que vous croiserez le plus de monde. Sans être non plus l’Aconcagua, il n’est pas rare qu’une centaine de personnes grimpent certains jours. Janvier reste un bon mois, ensuite c’est plus contrasté, la météo est moins stable. En février 2025, il y avait eu d’importantes chutes de neige et le temps était particulièrement changeant lorsque nous sommes montés sur l’altiplano.

Beaucoup de groupes préfèrent monter de nuit (départ à 2-3h) pour avoir suffisamment de temps et éviter les orages de seconde partie de journée et les vents puissants qui se lèvent davantage dans l’après-midi. Cela requiert néanmoins du matos suffisant pour résister aux températures extrêmes qui sévissent dans la nuit. On recommandera grandement des chaussures doubles voire davantage, idem pour les gants. Sans cela, il vous faudra peut-être attendre les premières lueurs du jour.

Enfin, les mieux équipés privilégient parfois le début/fin d’hiver où la neige leur apporte notamment des réserves en eau absentes en période estivale.

Pour le vent, il ne s’arrête pour ainsi dire jamais. En été il est généralement plus raisonnable voire absent le matin et se réveille souvent à la mi-journée jusqu’en soirée (~22h). Des mois plus tard, on entend encore le vent siffler dans notre esprit… Lui ne nous manque pas. Toujours dans le même sens comme en témoignent les 2 faces d’un même panneau.

Chronologie

J0

Départ de Fiambala, nuit au refuge n°2 (3120m)

J1

Trajet au Balcon de Pissis, nuit au Balcon (4550m)

J2

Marche, trajet et nuit à la douane argentine (4020m)

J3

Passage douanes, thermes de Las Grutas, laguna Verde, trajet et nuit à Copiapio (700m)

J4

Courses, trajet au parc Tres Cruces, laguna Santa Rosa, nuit salar de Maricunga (3800m)

J5

Trajet laguna Verde, marche autour de la lagune, thermes, nuit à la laguna (4340m)

J6

Journée de repos, nuit au refuge n°6 du paso San Francisco (4770m)

J7

Ascension du volcan San Francisco et nuit au refuge n°6 (4770m)

J8

Journée de repos, thermes et nuit à la laguna Verde (4340m)

J9

Départ pour les Ojos del Salado, trajet et nuit au refuge Atacama (5240m)

J10

Trajet et nuit au refuge Tejos (5820m)

J11

Ascension Ojos del Salado et nuit au refuge Atacama (5240m)

J12

Retour à la laguna Verde, thermes, passage douanes et nuit au refuge n°3 (3500m)

J13

Retour à Fiambala (1500m)

Fiambala

Retour à Fiambala pour des vacances bien méritées. C’est une petite bourgade paisible enclavée par la Puna et la cordillère de Buenaventura au nord/ouest, et une infranchissable chaîne de montagnes à l’est. Outre le départ de la route de los Seis Miles, elle offre divers points d’intérêt pour se relaxer quelques jours.

Depuis la présence du rallye Dakar en Amérique du Sud, c’est une étape incontournable qui lui a valu la réputation de capitale du Dakar.

La vallée reste pourtant hostile et désertique, elle peut être fortement impactée par les intenses orages d’été. D’ailleurs Fiambala signifierait « la maison du vent » en ancienne langue indigène, vous savez à quoi vous en tenir !

Miam miam

Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais on a trouvé de bons empanadas chez Dona Blanca. On frappe directement à la porte de sa maison et ils sont frits en quelques minutes pour 7000p (une douzaine de pièces).

Le soir, près de la place, on trouve également des panchos (hot-dogs) pour 1500p, qu’on complète avec diverses garnitures.

Une finca à l’entrée de la ville, Don Diego, propose également des dégustations de ses vins. Malheureusement nous n’aurons pas l’opportunité d’y passer.

Musée de l’Homme

Le musée abrite plusieurs salles consacrées à la région et notamment à la route des 6000. Pour les amateurs de montagne, cela regorge d’informations : vieux équipements, cartographies de la région, recensement des sommets et de leur première ascension.

Un espace est également consacré aux momies retrouvées sur l’altiplano.

La visite se fait rapidement, de quoi occuper une fin de journée. Le musée est à quelques minutes à pied de la place centrale.

Prix : 500p

Dunes de Saujil

A l’arrivée à Fiambala, on remarque d’immenses dunes le long des montagnes à l’est. Lorsque le vent se lève généralement en fin de matinée et toujours dans le même sens, on comprend vite la présence de cette accumulation de sable. La duna magica est située à Saujil, à quelques minutes au nord. On peut louer une planche directement dans la rue principale du village, où les panneaux de location abondent.

La location est à la journée et peu onéreuse, on opte pour 2 planches, une en position assise et une de type snowboard. Pour le prix, c’est quand même mieux d’en prendre une chacun pour en profiter en même temps.

La dune est superbe, abritée entre plusieurs collines de roche. Mine de rien, remonter la trentaine de mètres dans le sable est vite éreintant. On fera peut-être 7-8 aller-retour mais les autres groupes de passage ne seront pas aussi résilients. La descente est fun, on farte les planches avec de la Wax, et on prend vite une bonne allure. C’est un peu flippant au départ et puis on prend la confiance. En chutant dans le sable, on ne risque pas grand-chose. Quoique… Un papy passe devant nous, John lui explique comment glisser. Le voilà qui prend de la vitesse, la planche se retourne et il fait des roulades sur 10 mètres. Ouf, plus de peur que de mal, on le voyait déjà en fauteuil. On aurait plutôt dû lui expliquer comment freiner avec les pieds.

A la sortie, du sable partout, plein les chaussettes, dans les poches, jusque dans le caleçon. Douche impérative ! Direction le balneario, à quelques rues de là.

Balneario de Saujil

Pause fraîcheur, et douche après les dunes, le balneario est équipée d’une piscine propre, d’un grand préau en cas de pluie, toilettes, douches, et bien sûr barbecues.

L’entrée est à 1500p/p, on paiera un peu plus pour rester la nuit, mais on n’aurait sans doute pas payé de supplément si on n’avait pas demandé. Au milieu, une petite mare artificielle remplie régulièrement avec l’eau de la rivière, malheureusement bien trop chargée en déchets pour qu’on ait l’envie d’y tremper les pieds.

On profite des barbecues à disposition dans la pure tradition argentine avec des chorizos (saucisses) et de la morcilla (boudin noir). Pas de chance pour nous, en plein milieu de semaine on tombe sur une soirée d’anniversaire. Ils feront un boucan jusqu’au beau matin !

Dunes de Taton

On continue au bout de la vallée, en direction de Taton. Ce sont les portes de la Puna ; sans véhicule tout terrain, en bonne saison, il est impossible d’aller plus loin. D’ailleurs la piste qui mène aux hauts-plateaux depuis Taton n’existe plus, recouverte par le sable. La seule possibilité de se hisser là-haut est de traverser les 13km de canyon pour se rendre à Las Papas, village perdu où ne pousseraient que des patates (d’où le nom) et inaccessible en véhicule plusieurs mois dans l’année lorsque la rivière est haute (jusqu’à mai environ).

La route est asphaltée jusqu’à Medanitos puis en état plus discutable, un peu sableuse, jusqu’à Taton. Le village, ou plutôt lieu-dit, est assez impressionnant, logé entre des crêtes couvertes de sable. Un gué rocailleux a finalement raison de nous, on fait demi-tour. A cette saison, les pluies et les torrents qui descendent de l’altiplano peuvent rapidement inonder ou recouvrir les routes de gravats.

Les dunes, plus particulièrement celles de Medanitos qu’on entrevoit le long de la route, sont les plus hautes du monde, atteignant près de 1200m de hauteur.

Thermes de Fiambala

Ça y est, la récompense de tous nos efforts ! Les thermes de Fiambala sont reconnus à travers toute l’Argentine, et on comprend vite pourquoi. Ce sont sans doute les plus beaux qu’on ait vus. Ils sont donc particulièrement prisés et 3 créneaux ont été instaurés pour réguler la fréquentation : 8h-13h, 14h-19h et 20h-minuit. La réservation se fait obligatoirement à leur agence, près de la place centrale de Fiambala. Il n’est pas possible de réserver pour le lendemain (peut-être seulement pour le créneau du matin), ce qui contraint à repasser par la ville le jour-même pour s’assurer d’une place.

Le créneau du soir est le plus demandé, les thermes illuminés sont magnifiques. C’est celui qu’on choisit dans un premier temps. Malheureusement le ciel se déchaîne ce soir-là et ils sont forcés de fermer après seulement 1h30.

Le lendemain, on se rend à l’agence qui nous propose un remboursement ou un échange. On décide de retenter l’expérience, après tout on l’a méritée ! Cette fois on prend l’après-midi. Les thermes sont à 30km, avec en chemin une belle petite dune de sable et de magnifiques vues sur les montagnes. On s’arrête au poste de contrôle qui ne laisse entrer qu’un quart d’heure avant.

Les thermes ont été construits dans une faille au travers des montagnes. L’air y est plutôt frais, il vaut mieux se couvrir en soirée. En cours de journée on est plutôt pas mal, les piscines sont ombragées et il fait bien moins chaud que dans la vallée. Il y a également peu de monde, on se retrouve souvent seuls dans la piscine. Les gens arrivent pour la plupart en cours d’après-midi et en profitent pour pique-niquer, il y a de nombreuses tables et abris disponibles.

L’eau jaillit à plus de 45° des montagnes et s’écoule dans les différents bains. On peut commencer par le premier, à 30°, et remonter au fur et à mesure, degré par degré. Les derniers sont bien trop chauds pour nous, impossible d’y mettre les pieds ! Évidemment, la plupart des personnes restent dans ceux à mi-température, autour de 37/38°.

Si les thermes sont magnifiques en soirée, on a préféré la tranquillité de l’après-midi. En bon voyageur sans le sou, on aura bien sûr fait ouverture-fermeture, en profitant de quelques pauses maté.

Prix : 17 000/p

Eglises d’Adobe

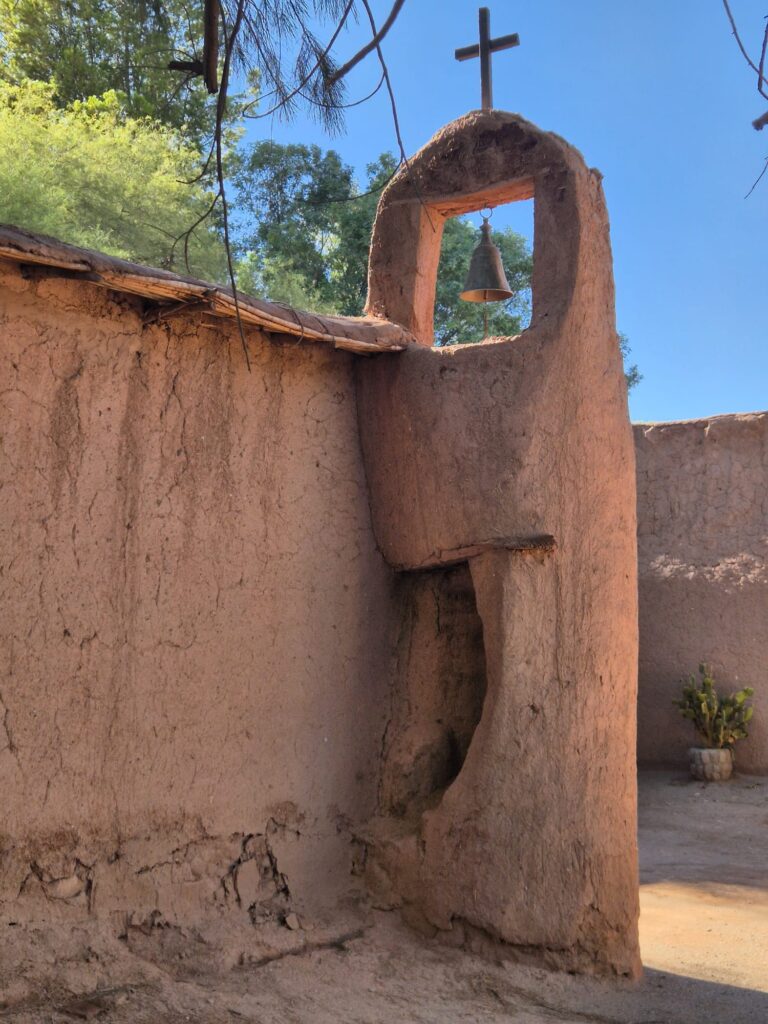

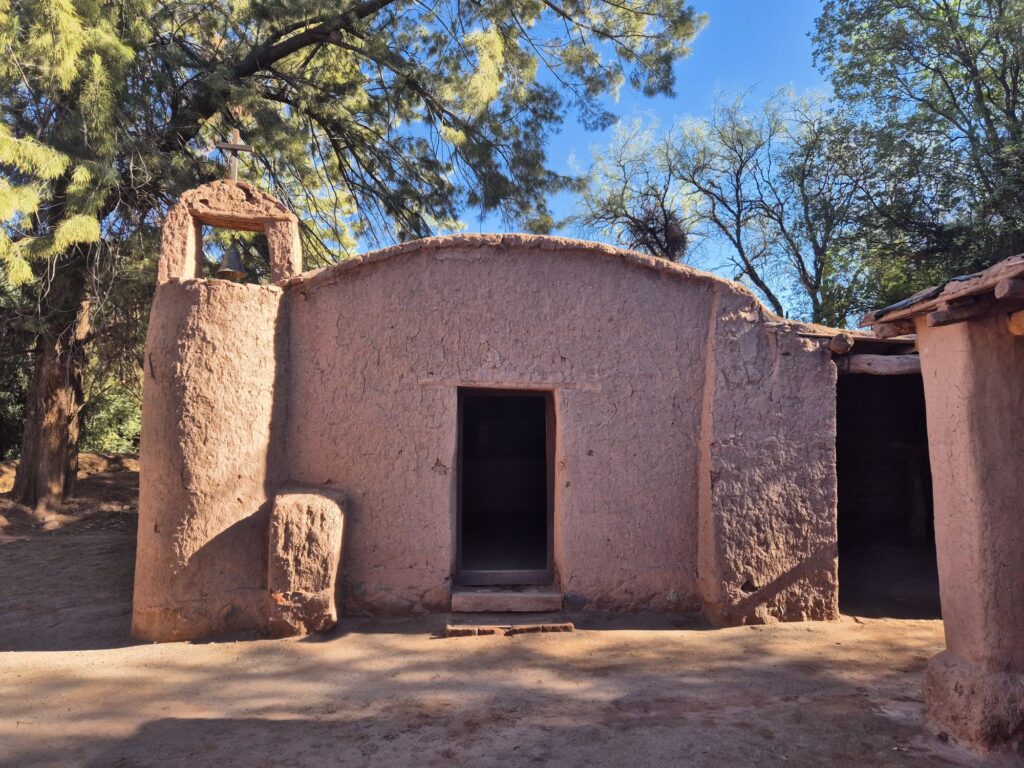

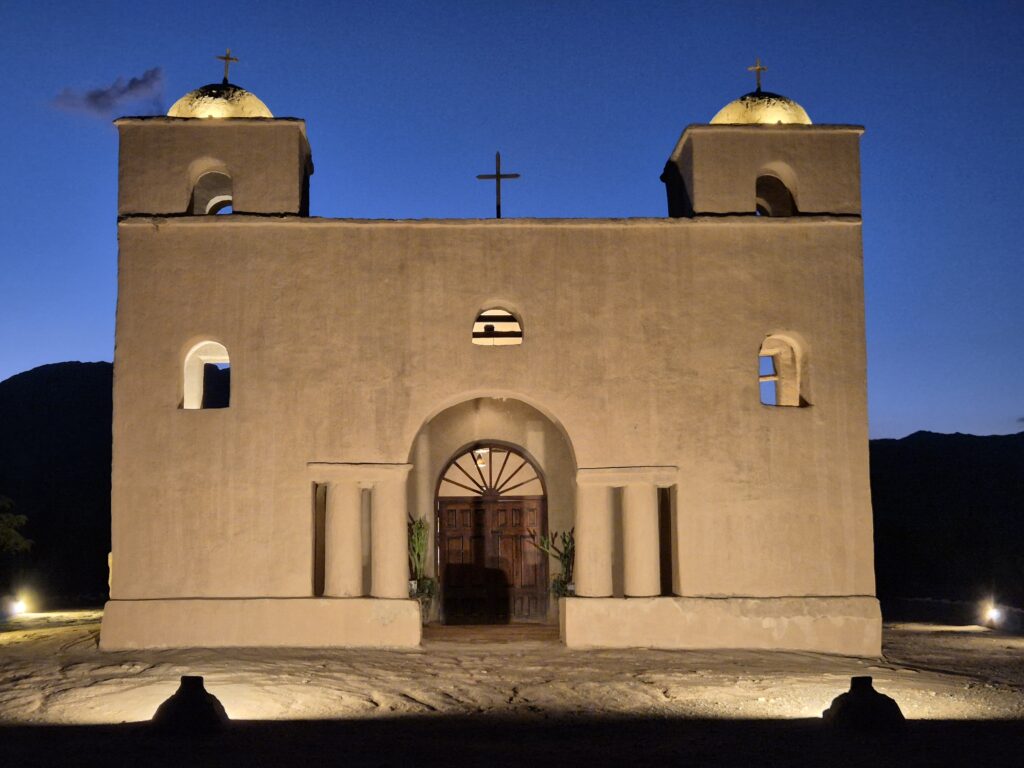

Sur la route entre Tinogasta et Fiambala, on observe plusieurs églises d’adobe datées de plusieurs siècles. Elles sont superbement conservées et, pour une fois, visitables gratuitement avec des panneaux informatifs. On en dénombre notamment 2 près d’El Puesto et une autre à l’entrée de Fiambala. On dormira près de l’une d’elle, équipée d’un barbecue, lampadaire, même de toilettes !

Bilan

Entre volcans et lagunes, fiertés et désillusions, la Ruta de los Seis Miles restera un souvenir impérissable de notre périple. Ces paysages extraordinaires qui ont bercé nos 2 semaines nous paraissent encore irréels lorsque nous revoyons les photos. Ce fut une véritable parenthèse enchantée (hum, pas toujours !) et l’apogée de nos ambitions andines. Ceci dit, pareille expédition requiert une logistique sans faille dans cette région isolée et inaccessible sans son propre moyen de locomotion.